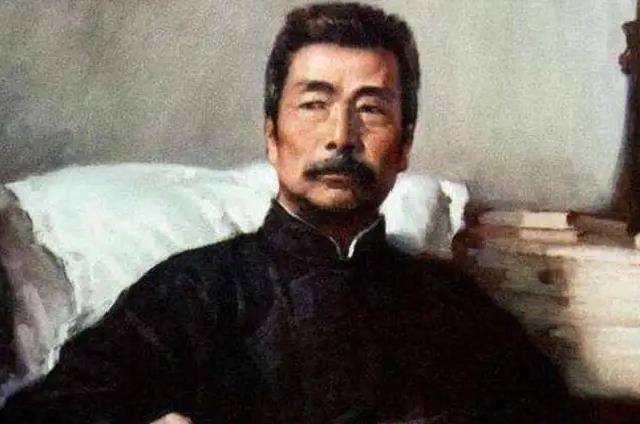

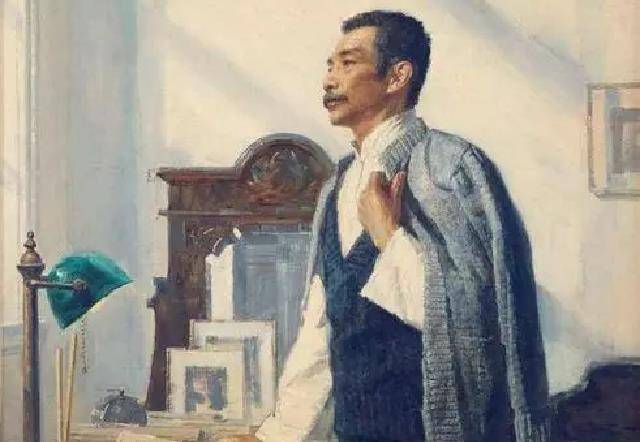

近代中国文坛上涌现出众多人才,各具风采,自新文化运动以来更是呈现出百花齐放的局面。在这众多的知名作家中,有一些人被业界奉为大师,如李叔同、鲁迅等。然而,关于鲁迅的认可在文坛上颇有争议。尽管如此,鲁迅依然成为当时最著名的作家之一,甚至毛主席也曾夸赞过他是时代的精神象征。

然而,随着时光流逝,自2010年以来,关于鲁迅的声音逐渐发生变化。一些声音开始主张“去鲁化”,即在教科书中逐渐删除鲁迅的文章。甚至有一些人批评鲁迅并非真正的文学家。那么,背后的原因是什么呢?教科书中是否真的移除了鲁迅的文章?鲁迅的精神是否真的对现代人失去了意义?让我们深入解剖并回答这些犀利的问题。

教科书中的去鲁化对于那些已经三四十岁的人而言,小时候在小学、初中、高中的教科书上,鲁迅是我们熟知的文学巨匠。我们通过教科书了解到鲁迅弃医从文的故事,他在百草园度过的童年,以及为了勤勉读书而在课桌上刻早字的情景。我们知道他有一个名叫阿水的佣人,喜欢阅读《山海经》,还有他的好朋友闰土。鲁迅通过他的作品描绘了那个时代各种千奇百怪的人生百态。可以说,鲁迅的作品在我们懵懂时期就已经深入了我们的世界,尽管可能有些文章我们只是知其表面,未能理解其中深刻的内涵。但鲁迅的作品让我们看到了一个不同的世界,他的文字展现了民国初期的艰难时光和白色恐怖的窒息。然而,从2010年开始,一些消息开始传出,称教科书中移除了鲁迅的文章。实际翻阅当下的教科书,确实发现这一现象,许多小时候熟悉的作品不再出现。值得庆幸的是,鲁迅先生的作品并没有完全被移除,一些生动有趣的描写仍然保留在教科书中,与成人眼中锐利的鲁迅有所不同。

那么,是什么原因导致了教科书需要去除鲁迅先生的文章呢?针对这一现象,有一些合理的猜测。首先,鲁迅先生的部分文章难以理解,对于孩子们而言可能只看到了表面的描写,而无法理解故事背后的深刻含义。例如,《少年闰土》一文,孩子们可能只看到两个少年之间的友情,而无法深刻理解鲁迅先生对旧时封建社会思想禁锢的无奈。其次,鲁迅先生的一些文章充满了批判和讽刺,对于纯真的孩子们而言可能过于沉重。比如,《孔乙己》、《祥林嫂》、《阿Q正传》等作品,描写了当时社会人心丑陋的一面。这些真实而残酷的描写,或许对于尚处于童年阶段的孩子们而言为时过早。最后,现今教科书的书目需要根据时代进行调整。综合性素质教育日益受到重视,教科书的内容也应该与时俱进,加入更多新时代的文章。鲁迅先生的文章在教科书中减少,也是因为篇幅有限,让位给更多新的内容。

尽管教科书中的去鲁化存在一些合理性,但这并不代表鲁迅先生对于当今社会失去了意义。相反,鲁迅的作品依然具有深刻的现代意义。鲁迅的文字是一种精神的力量,是对社会、人性的深刻剖析。通过阅读鲁迅的作品,我们清晰地认识到现代生活的来之不易,更深刻地理解人性的复杂。例如,《狂人日记》中的血馒头治病,描绘了当时社会的病态,而这种被精神控制的惨剧在现代社会已经相对减少,让我们更加珍惜目前的幸福生活。而《奔月》通过嫦娥奔月的故事,从新颖的角度刻画了人性的自私,使我们对人性有了更深刻的认识,对自己的保护意识也得以提升。这些都显示了鲁迅先生之于现代的深刻意义。

综上所述,去鲁化只存在于教科书中,在我们日常生活中,鲁迅先生的地位并未削弱。网上充斥着许多以鲁迅先生名言为基础的心灵鸡汤,证明了当今社会对鲁迅先生仍然崇敬。因此,尽管教科书的调整可能受到一些因素的影响,但鲁迅先生之于现代仍然具有重要而深远的意义。